前回の記事の最後に触れましたが、病気や事故、死別といった不幸というのは最重度のストレスと言えます。

そうしたストレスへの対処というのは、常識、文化、さらに霊性的なものへの距離感など、まさに、親や家族の「成熟さ」が問われる事象です。

親だけではなく、親族や地域社会などの成熟さも問われます。

非常に閉鎖的、封建的な地域、コミュニティだと、家族を支える力が弱く、むしろ「世間体」という檻となって覆いかかってくることもあります。

親戚に中心となるような人がいれば話は早いのですが、そうした存在がが不在なことは少なくありません。一番年長の親族が、本来はドシッと構えて、親族を取りまとめないといけないのにそれができず、自分の不安から残された家族を責めるなどの幼い対応に終止してしまう、なんていうこともよくあります。

これも機能不全と言えます。

親が不慮の不幸に対して、機能せず、呆然としてしまったり、不安に陥ったり、代わりに新興宗教などに救いを求めたりする中で、親族の中で一番責任感のある聡明な若年者が、大人の代わりに家族、親族のストレスを一身に受けるような役割を背負うことがあります(アダルトチルドレン、ヤングケアラー)。

役割を背負った若年者、子どもがその頑張りを認められればまだしも、よくあるのは、その至らなさを責められたり、その子どもの責任だとされたり、さらに理不尽な理由で、都合よく大人の代替の役割を負わされてしまうことがあります。

子どもも賢いように見えて、まだ子どもですから、子どもなりの視点で不幸な事象を捉えますので、ファンタジーや、因果を自分に結びつけて、無用な罪悪感を背負うことがあります。

非日常的な大きなストレスへの対処をするのは、本来は社会の役割です。

ここでいう社会とは、現在や過去も含めた文化の集積、(社会や文化的な意味での)宗教や、行政など様々なものを含みます。

そうした支援がうまくいかないまま、特定のメンバー、子どもなどが背負うというとどうなるか?といえば、表層的な道徳をもとに過度な責任意識、罪悪感に還元された対応となってしまいます。

そして、他のメンバーの分まで責任や役割を背負うような歪な様になるのです。

元々無理に背負った役割ですから、至らない部分、できない部分が身体に負担として現れたり、うつやパニックという形で現れたりします。

役割を背負わせている周囲から理不尽にに責められることもあります。

反対に、無気力や、白紙のような精神状態となって、不登校や多重浪人、職が定まらない、引きこもりという形で現れることもあります。

こうしたことからみると、生きづらさや悩みというのは個人のものではないことがよくわかります。

社会や共同体がなんとかしないといけないことが機能不全に陥ることで、個人のものとなってしまうのです。

そうしたことを「個人化」といいます。

生きづらい感覚の大本は、結局は社会や家族が負うべきストレスを自分が背負わされていることにあるのです。

(参考)→「あなたが生きづらいのはなぜ?<生きづらさ>の原因と克服」

(参考)→「<家族>とは何か?家族の機能と機能不全」

(参考)→「親や家族が機能しているか否かの基準~失敗(ハプニング)を捉え方、処理の仕方」

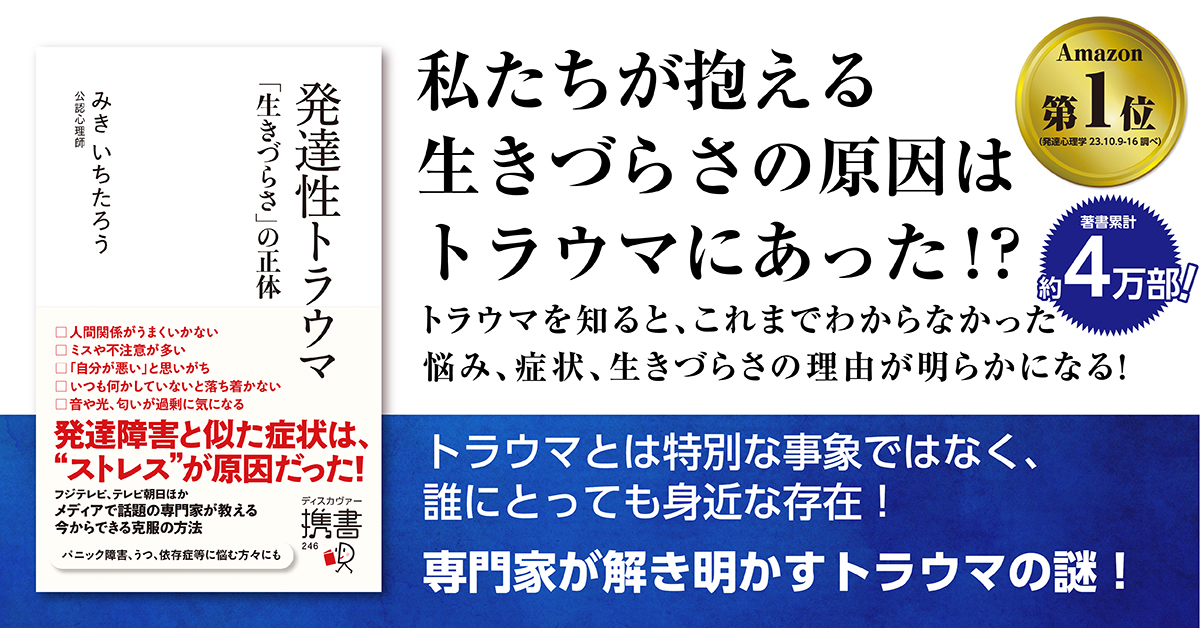

みきいちたろう『発達性トラウマ 「生きづらさ」の正体』(ディスカヴァー携書)

●よろしければ、こちらもご覧ください。

コメントを投稿するにはログインしてください。