年末年始は様々なイベントもあり、身の回りの整理や見直し、あるいは夜更かしなど、いつもはできないことができたりする非日常な時期でもあります。

ただ、「年末年始が苦手、嫌い」という方は少なくありません。カウンセリングでもご相談者からそうしたお話をよく伺います。

実は、「年末年始が苦手、嫌い」ということの背景には、家族の問題、愛着やトラウマにまつわる問題が隠れていたりします。

トラウマ臨床を専門とする公認心理師が今回は、「年末年始が苦手、嫌い」という現象について解説したいと思います。

・実家、地元に帰りたくない

「年末年始が苦手、嫌い」というお悩みにも様々なタイプ、内容があります。

例えば、

・帰省して親や親族、義理の親に会うのが嫌だというケース

・帰省して家族に会うと親や兄弟からいろいろと嫌なことを言われる

・親族がモラハラチックにいろいろなことを詮索したり、押し付けてくる

・親族の不和(夫婦のケンカ、嫁姑など)に巻き込まれてきた(巻き込まれる)

・親から家族の愚痴や悪口を聞かされる

・親の介護や家や墓の管理の件を考えると気が重くなる

・親とただ一緒にいるだけでも調子が悪くなる

・家という場所で過去に嫌な目に遭ったことで、その場所自体がもうだめ

・地域自体に嫌な思い出や人間関係があり、そこに帰りたくない

・過去、年末年始には嫌な思いでしかなかった

など

・クリスマスや年末年始の雰囲気がダメ、嫌い

そもそも、クリスマスや年末年始の雰囲気がダメ、嫌い、ということもあります。

・クリスマスや年末年始に親は旅行など何もしてくれなかった。場合によってはプレゼントもなかった。あっても、好きなものを買ってもらえなかった、というような方も。過度にゲームや漫画が禁止されていた、というケースもあります

・街は華やかで、人はにぎやかで充実しているのに、自分はそうではないことへのなんとも言えない感情

・年末年始は、親や親戚、祖父母、兄弟が喧嘩をする

・正月に親戚が集まっても、ストレスがかかる嫌なことしかなかった

・大人になっても、子ども時代の嫌な思い出がフラッシュバックしてくる

・成人してからの自分の元配偶者、パートナーとの嫌な思い出という場合も

・「家族の機能不全」と背景にあるトラウマ、愛着不安という問題

こうしたことは個人の心理や嗜好、性格の問題とされがちですが(本人もそう思っていたりしますが)、実はそうではありません。

これらは環境のせいです。環境とは何か?といえば、それは「家族の機能不全」やその背景にあるトラウマ、愛着不安という問題です。

家族の影響はとても強く、私たちの様々な面に影響します。そして、家族が機能不全に陥っていた場合、私たちには生きづらさとして感じられるようになるのです。しかし、それらは「個人化(環境≒他者の問題を個人のせいにされること)」されてしまい、自分の性格の問題と間違って捉えてしまうのです。

(参考)→「<家族>とは何か?家族の機能と機能不全」

個人化せずにフラットな目で。年末年始が嫌いになることについて眺めてみると、その背景にはまず家族の機能不全ということが見えてきます。

実は、年末年始には、家族の機能不全が目立って現れやすいのです。

年末年始という非日常の中で、日常のルーチン以外の動きをすると、例えば家族のイライラや喧嘩が噴出しやすくなります。

よくあるのが、家族で旅行などに出かけようとしたら、家族の準備ができておらず、出かける予定時間を小一時間過ぎてようやく出発になるが、その時点で、家族がイライラし、言い合いや喧嘩をしている。

出先で、子どもがぐずって、それにうまく対応できずにイライラして、自己嫌悪に陥ってしまう。

(参考)→「親が機能しているか否かの基準~失敗(ハプニング)を捉え方、処理の仕方」

本来であれば、家族のメンバーの多様性を理解し、尊重し、失敗やミスを許容し、大人が家庭を大きくマネージ(経営)していくものです。

(参考)→「親が機能するか否かの基準2~ストレスへの対処」

機能不全とは、1つには、愛着不安やトラウマの影響から多様性や成熟が欠如した文化によって生じます。

ちょっとしたことでイライラし、単一の価値観から他者を裁くなんてことが生じてしまう。

「機能(←→機能不全)」というと、言葉の印象からテキパキ上手に動くことをイメージするかもしれませんが、実は、機能する、とは、失敗やミス、予期しないことを許容する、歓迎する、その上で大きくリカバリする、あるいは流れに任せる、といったことと言えるかもしれません。

(参考)→「機能するか否かの基準3~感情の受容と交わり」

・家や家族を大切にしなければ、というのは本当の常識ではなく、単なるローカルルール(偽ルール)

「問題があったとしても、家や家族は大切にしなければならない」「いやでも家族は守らなければならない」と思っている方もいるかもしれない。

「それは世の中の常識だ」「大事にしなければ、罪悪感を感じる」と。

実はそれは、本当の意味での社会の常識ではありません。家族があなたを縛るためにローカルルールでしかないものです。

ローカルルールとは、単なる不全感でしかないものなのに、もっともらしい理屈で表面がコーティングされた”偽物のルール”のことをいいます。トラウマや愛着不安が連鎖するように、ローカルルールも連鎖します。

(参考)→「ローカルルールとは何か?」

例えば、血のつながった家族を大切にしなければならない、血縁は大切だといったようなことは、常識でも何でもありません。これは歴史学や社会学、家族研究で明らかなことです。

(参考)→「<家族>とは何か?家族の機能と機能不全」

例えば、最近問題となっている、持ち家やお墓の管理や処分、といったことでさえそうで、庶民が言えやお墓を持つといったようなことは高度成長期になって広まったことで、ごく一時期に普及した現象にすぎません。そのため、最近はお墓も持たないことが当たり前になりつつあるように、時代とともに変化しています。

「生みの親より育ての親」というように、”親”や”家族”といった観念も血縁で決まるのではなく社会的な機能としてあるのが歴史的には一般的です。

現代のように単婚核家族のような在り方で、すべての家族が機能することを期待することは無理なことです。

ですから、機能している家族ほど、その在り方は柔軟です。時代に合わせて変化をし、無用なしがらみから家族の成員が自由になるような関わりが自然となされていきます。

一方で、機能不全な家族はそうではありません。昔からのしがらみや表面的な常識を悪用して、メンバーをしばって共依存関係を作りだようなことをするのです。

「年末年始が嫌い」といったことの背景には、そんな機能不全な家族がもたらすローカルルールが影響していることがあります。

・家族の機能不全は、愛着不安やトラウマの連鎖によって生じる

機能不全が生じている家庭は、必ずと言ってよいほど、愛着不安やトラウマの問題がその背景にあります。

親自身が、不適切な養育などを受けて来ていて愛着の問題やトラウマを抱えていることがあります。

そのために機能不全を起こし、子どもや家族に対して、適切なかかわりができないのです。

(参考)→「トラウマ(発達性トラウマ)、PTSD/複雑性PTSDとは何か?原因と症状」

(参考)→「「愛着障害(アタッチメント障害)」とは何か?その特徴と症状」

年末年始が嫌だ、苦手だと感じる場合は、「あれ?これって、家族の機能不全、あるいはトラウマを自分が背負わされているだけ(個人化)ではないか?」「ローカルルール(偽ルール)では?」と立ち止まってみることも良いかもしれません。

●よろしければ、こちらもご覧ください。

・ブリーフセラピー・カウンセリング・センター公式ホームページ

・お悩みの原因や解決方法について

・Xでは役に立つつぶやきを毎日ご覧になれます

・Instagramではお悩み解決についてわかりやすく解説

・Youtubeではトラウマなどの解説動画を配信

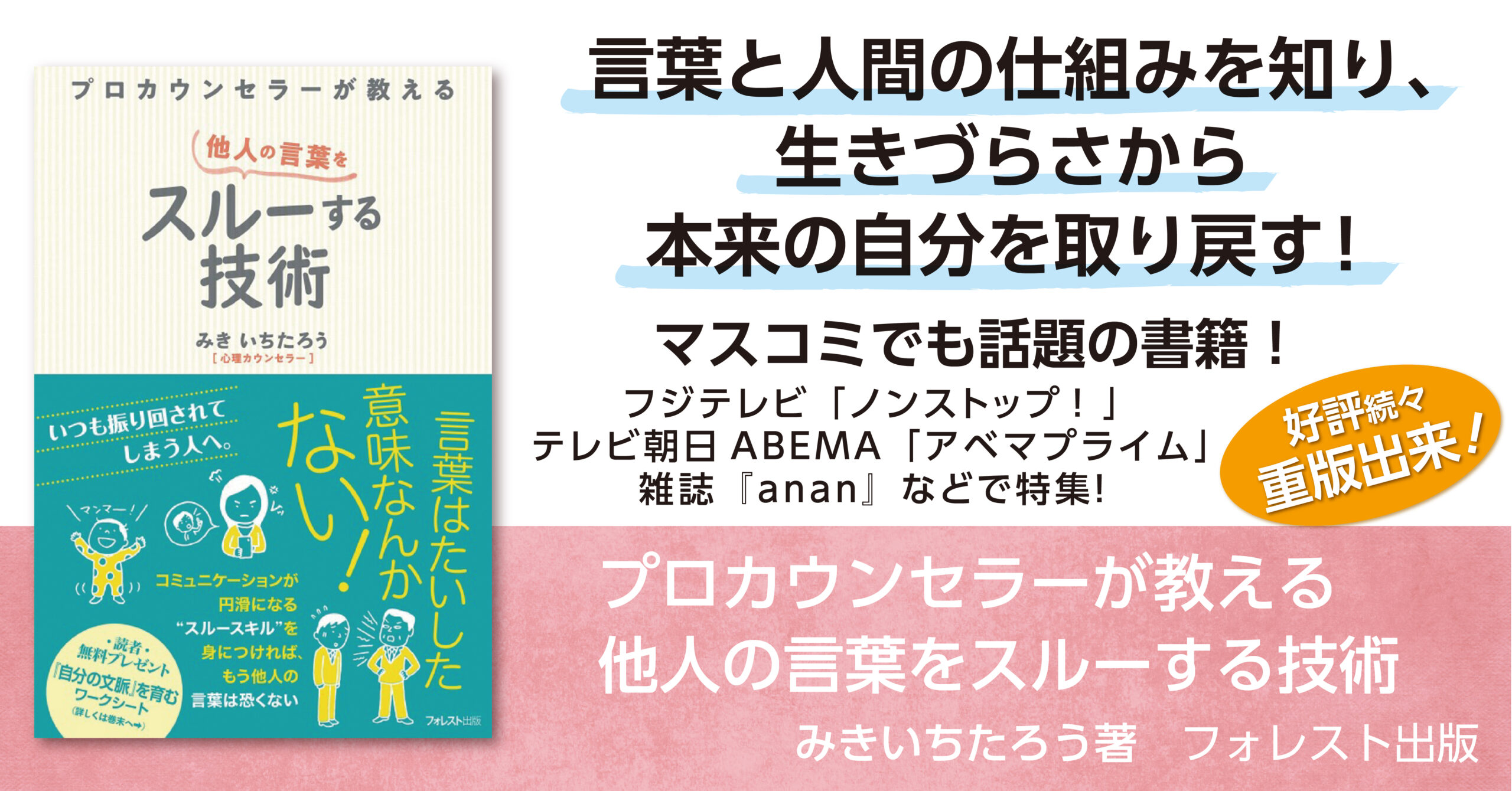

みきいちたろう『発達性トラウマ 「生きづらさ」の正体』(ディスカヴァー携書)

コメントを投稿するにはログインしてください。