“社会”こそがおかしいのだ、“社会”こそが問題なのだ、ということを前回の記事にも書かせていただきました。

参考)→「“It’s the society,the community stupid”(“社会”こそ問題なのだよ、愚か者!)」

そして、その際の社会とは、ダイレクトに「社会の制度が~」「現在の社会が~」といった意味での「社会」とは異なり、私たちを日常で取り巻くローカルなコミュニティや人間が不全感を抱えて規範を騙る状態や機能不全をまずは“社会”と呼んでいます。

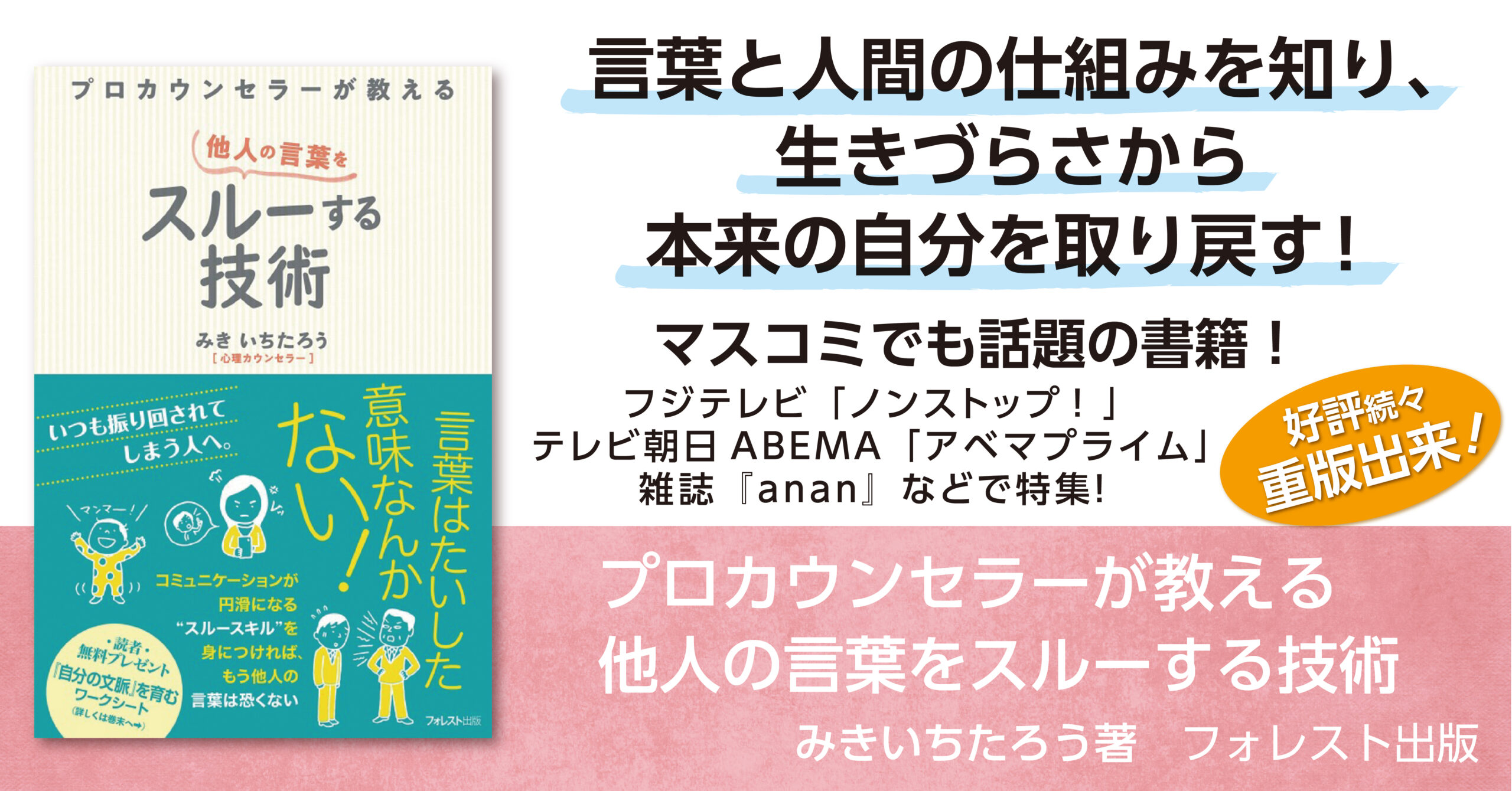

結局、生きづらさの原因をたどると、“社会(環境)”の理不尽を個人が引き受けさせられていることこそが、私たちの生きづらさのすべてであるといっても過言ではありません。

クライアントの状況を見ていて、現時点でわかる究極因はそこにあります。

クライアントの頭や心がおかしいのではありません。

そして、“社会”の問題を「自分のせいだ」「自分がおかしいのだ」と思わせる偽装がいくつかあり、その罠にかかり、“社会”の理不尽を自分のものとしてしまい、どうしても、そうではないと思えない、自分は大丈夫と思えない状態こそが「生きづらさ」であるということです。

白鳥が、アヒルとして劣っていると責められて「みにくいアヒルの子」と思わせられている状態です。

ここからサッと逃れる方法を探そうとしているのが私の臨床での取り組みになります。

機能不全な社会における日常の経験や体験というのは、究極のマインドコントロール装置、といってもいいくらいに作用します。

長期にわたり、何度も何度も「あなたはおかしい」とつきつけられる経験を重ねることで自分は「みにくいアヒルの子」で、それはどうしても否定できない、と”作られた事実”を重ねられていってしまうのです。

そして厄介なのは、身近な親族が絡んでいるケース。

親だけおかしいなら「親がおかしくて自分はそうではない」とわかりやすくて良いのですが、親族が絡むとそうは見えなくなる。

親戚というのは一見、「立派で」「物わかりがよく」見えますから、その親族から「自分がおかしい」とされたり、反対に加害者である親を評価されたりするとわけがわからなくなる。

あるいは、学校でのいじめの経験、職場でのハラスメント経験が重なるようなケースも厄介です。

学校でも、一見、「イケていて」「人気があって」「運動もできて」「勉強もできて」「ものがわかってて」「バランス感覚があって」などという同級生がいますから、その友だちたちから「おかしい」「ダメだ」とされることの衝撃は簡単なものではありません。

会社も同様です。

「家のみならず、学校でも、職場でも自分がおかしいとされるなら、もうこれは確定された事実なのだ」となってしまうのです。

そうするとみにくいアヒルの子の状態から逃れられなくなります。

しかしながら、「家も、学校も、職場もおかしい(It’s the society,the community)」ということが実際に存在するのです。

ハラスメントの罠は日常のそこここに存在します。

そのような状況の中に家で親に「みにくいアヒルの子」とされたトラウマを抱えた子どもが行けば、学校でもいじめられる、職場でも否定される、ということは普通に起こります。

そのことをもって、「自分はやはり確定された事実としておかしいのだ」と思う必要はないのです。

立派に見える親族も同様で、親もおかしいなら、親族も同様の文化を背負っていて、立派に見えているけど実態は変な人たちである場合も多いのです。

学校もそう、会社もそうです。自分に対してハラスメントをしてくるようなおかしな環境でも「優等生」が存在します。

社会問題となったカルト宗教でも、その教団に適応し、実績を上げて出世し、立派に見える人たちが記者会見で登場している様を見ればよく分かります。

ナチのアイヒマンやハイドリヒのようにおかしな集団の中でも仕事がバリバリできて出世する人がいるのです。

しかし、適応できた彼らがまともか?といえば、そうではありません。

適応できないことのほうがまともさの証なのです。

白鳥であるあなたは、白鳥ゆえにいじめられて、苦しみますが、それはあなたのおかしさを示すものではありません。環境がおかしいのです。

みにくいアヒルの子とされた白鳥が自分を取り戻す道は、よいアヒルの子を目指すことではありません。

ちゃんと不適応を起こして、自分はある日ではない、と気づき、白鳥へと戻ることです。

ベストセラー『窓際のトットちゃん』は、みにくいアヒルの子にされかけたトットちゃんが、移った学校でのびのび育っていく様子が描かれているわけですが、“社会”は人間というものをちゃんと理解できておらず、さらにいえば、“社会”は子どもの気質(個性)、激しさを恐れるものなのです。

会社でも、ちょっと率直な物言いをしたらすぐに「問題社員」扱いとなります。

社会(ローカルコミュニティ)自体がおそれや不全感を隠し持ちながら立派なふりをしていて、その立派なふりを見破られて「王様は裸だ!」とされることを“社会”は極度に恐れる、ということなのかもしれません。

●よろしければ、こちらもご覧ください。

・ブリーフセラピー・カウンセリング・センター公式ホームページ

コメントを投稿するにはログインしてください。